「ハンドドリップ始めてみたものの、満足できる味が出せない」

「面倒くさい。もっと簡単にプロのようなコーヒーを淹れたい」

「コーヒーメーカーの手軽さが欲しいけど、メンテナンスは手間」

そんな方の悩みを解消する、

カップラーメンが3分でできるのと同じ手間なのに

美味しいコーヒーが作れるドリッパーと、その淹れ方のポイントを紹介します。

![]()

どうも、tabikuraです。

今回は毎日コーヒーを飲むバリスタのぼくがハマってるスゴいドリッパーの紹介です。

"ハリオスイッチ"というドリッパーです。

その使い勝手の良さから、世界中のコーヒー愛好家にヒットしている商品で、

Amazonでもかなりの高評価をたたき出しています。

(★4.4 / 1858レビュー)

そんなハリオスイッチの特徴は、

ドリッパーの底に弁が付いていて、

スイッチの[ON / OFF]で[お湯を溜める/流す]を自在にコントロールできる点です。

基本的な淹れ方は、

【コーヒー粉を入れる→お湯を注いで3分待つ→スイッチを押して完了!】

カップラーメンを作るみたいに超シンプルですよね。

抽出原理は「浸けて出す」という

お茶を淹れるのと同じ方法で、

細口コーヒーケトル不要、

テクニックも不要。

お湯と粉の量さえ守れば、誰にでも美味しく淹れることができます。

ペーパーフィルターでコーヒー粉を濾すので、

後片付けが簡単なうえに、

フレンチプレスのように液体が粉っぽくならないのも嬉しい点ですね。

もしぼくが友人からコーヒーメーカーの購入を相談されたとしたら、

「置く場所もメンテナンスの手間もとらんし、とりあえずこっちにしときな」と

まずはハリオスイッチをオススメするでしょう。

"ハリオスイッチ"を使って、さらに美味しくコーヒーを淹れる方法

さて、今回は通常のレシピではなく、少しだけアレンジを加えたレシピを紹介します。

このレシピを使うと、3分でお店の味を再現することができます。

味わいは、豆のポテンシャルを全て出すイメージですね。

レシピのポイントを以下に挙げてみました。

■ レシピのポイント

❶ お湯を先に注いで、後からコーヒー粉を入れる

❷ コーヒーの挽き目はビックリするくらい細挽きで

❸ アバカのペーパーフィルターを使う(なくてもOK)

では、深堀り解説していきます。

- レシピ

- 手順

- 1. コーヒー豆を 15g 用意し、細挽きへ挽く

- 2. ドリッパーにペーパーフィルターをセットし、熱湯をかける

- 3. 確実にスイッチをオンにして、ドリッパーの底の弁が塞がったことを確認します

- 4. 250gのお湯を、ドリッパーへ注ぎます

- 5. お湯の上からコーヒーを投入!すかさずタイマーをスタート

- 6. 液面に浮かぶコーヒー粉が100%濡れるように、スプーンで5回ほど上から底へ押し込むように混ぜます

- 7. 1:30まで待ちです

- 8. 1:30になったら、再びドリッパーの上から底へ押し込むように4回混ぜて、液面に浮かぶコーヒー粉を底へ沈めます

- 9. 2:00になったら、スイッチを押し下げ、排水します

- 10. 落ち切ったら完成!

- まとめ

レシピ

準備するモノ

・ペーパーフィルター 02サイズ

(アバカのペーパーフィルターが湯抜けが速くてなお良い)

・コーヒーサーバーかマグ

・ケトル(やかんでもT-falでもなんでもOK)

・スプーン(大きめがオススメ)

・スケール

・美味しいコーヒー豆 - 15g 細挽き

・お湯 - 250ml

手順

1. コーヒー豆を 15g 用意し、細挽きへ挽く

![]() 心配になるくらい細挽きでOKです。

心配になるくらい細挽きでOKです。

目安でいうと、ぼくの自宅のグラインダー(Wilfa Svart)で

「一番細挽きのメモリ」から2-3番目くらい細かくしています。

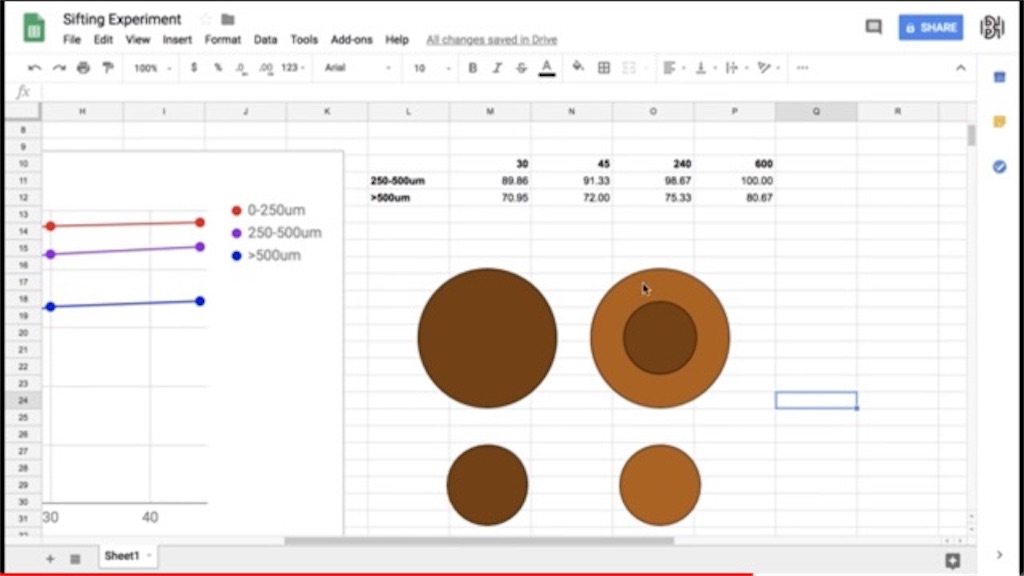

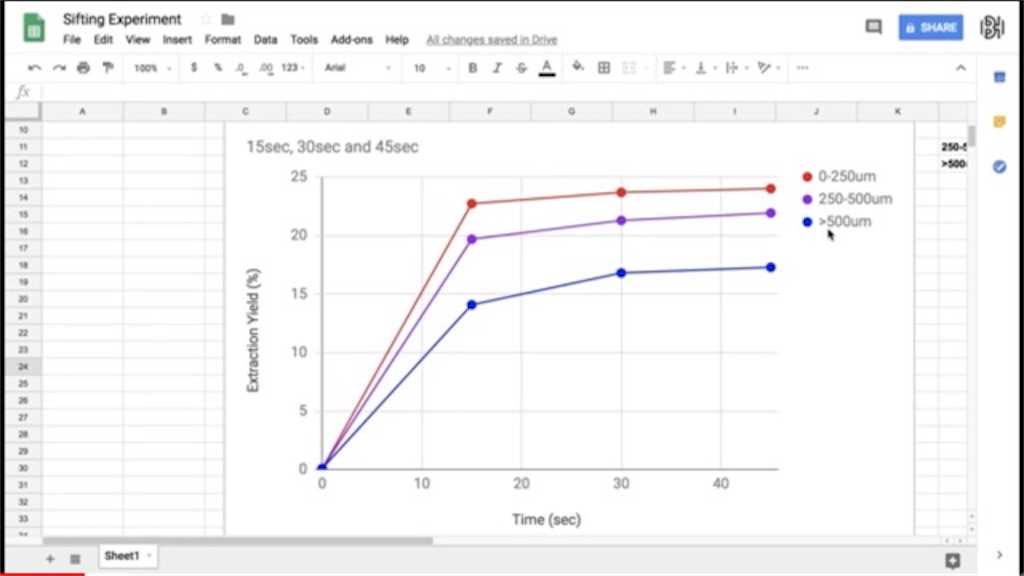

細挽きを採用している理由は、

短時間でも美味しい成分を抽出できるからです。

詳しくは以下の記事で書いてますので、ご興味あればどうぞー。

2. ドリッパーにペーパーフィルターをセットし、熱湯をかける

![]() ペーパーフィルターはアバカのペーパーフィルターを使うと湯抜けが早いです。

ペーパーフィルターはアバカのペーパーフィルターを使うと湯抜けが早いです。

このレシピで細挽き抽出を可能している理由の一つなので、使用をオススメします。

また、このドリッパーは耐熱ガラスの素材で、温まるのが遅いのが難点。

完全にドリッパーが温まるまで、お湯をためておくのが吉です。

温まったら、一度お湯を逃がしましょう。

3. 確実にスイッチをオンにして、ドリッパーの底の弁が塞がったことを確認します

4. 250gのお湯を、ドリッパーへ注ぎます

![]() コーヒーが浅煎りや中煎りなら湯温は100℃がオススメです。

コーヒーが浅煎りや中煎りなら湯温は100℃がオススメです。

ただし、深煎りだと苦味が強く出がちなので、90℃くらいまで落とすのも良いでしょう。

(湯温は低すぎるとコクや甘みが犠牲になるので、あまり低すぎるのはオススメしません)

また、このレシピでは通常とは逆のお湯➡︎コーヒー粉の順に投入します。

お湯➡︎コーヒーのメリットは以下の2つです。

・微粉が沈まずに浮かぶので、ペーパーを詰まらせずに美味しくコーヒーが淹れられる

(結果、排水スピードが速くなる)

・苦味を感じにくくなる

通常のドリップではありえない挽き目を設定できることで、

美味しい成分を、短時間で引き出すことが可能になった点が最大のポイントです。

5. お湯の上からコーヒーを投入!すかさずタイマーをスタート

![]() ここは抽出に差が出ないようにスピード勝負!

ここは抽出に差が出ないようにスピード勝負!

コーヒーを入れたら、すぐにタイマーをスタートしましょう。

「コーヒーがくっ付いてなかなか移せない〜!」って人は、静電気対策がオススメです。

6. 液面に浮かぶコーヒー粉が100%濡れるように、スプーンで5回ほど上から底へ押し込むように混ぜます

![]() 混ぜやすい大きめのスプーンがやりやすいですよ。

混ぜやすい大きめのスプーンがやりやすいですよ。

7. 1:30まで待ちです

8. 1:30になったら、再びドリッパーの上から底へ押し込むように4回混ぜて、液面に浮かぶコーヒー粉を底へ沈めます

![]() この時点でコーヒーを液体としっかり混ぜ合わせることで、コーヒーの成分をさらに引き出すことができます。

この時点でコーヒーを液体としっかり混ぜ合わせることで、コーヒーの成分をさらに引き出すことができます。

混ぜる回数も、毎回決めておくと良いでしょう。

9. 2:00になったら、スイッチを押し下げ、排水します

10. 落ち切ったら完成!

まとめ

レシピのおさらい

1. コーヒー豆を15g用意し、ビックリするくらい細挽きへ挽く

2. ドリッパーにペーパーフィルターをセットし、熱湯をかけて器具を温める

3. 確実にスイッチをオンにして、ドリッパーの底の弁が塞がったことを確認

4. 250gのお湯を、ドリッパーへ注ぐ

5. お湯の上からコーヒーを投入!すかさずタイマーをスタート

6. 液面に浮かぶコーヒー粉が100%濡れるように、スプーンで5回ほど上から底へ押し込むように混ぜる

7. 1:30まで待ち

8. 1:30になったら、再びドリッパーの上から底へ押し込むように4回混ぜて、液面に浮かぶコーヒー粉を底へ沈める

9. 2:00になったら、スイッチを押し下げ、排水します

10. 落ち切ったら完成!

![]()

以上が、ぼくが毎日使っているハリオスイッチのレシピです。

以前はなんとなく「手間を掛けないと、美味しいものは作れない」と思ってましたが、

このレシピを使い始めてから、自分の中の前提がひっくり返りました。

コーヒーって、

こんなにシンプルで

美味しくてイイんだ!

と、コーヒーの楽しさを再認識できた気がしています。

ハリオスイッチ、もしくはクレバードリッパーを持っている方は、ぜひ一度試してみてくださいね!

それではまた!

Twitter(@tabikuralog)でもコーヒーの情報をつぶやいてます。

[参考資料]

・IM 5.04 Playing with Drawdown Speeds - Barista Hustle

・IM 5.02 Experiments with Steep-and-Release - Barista Hustle