家でコーヒーを淹れて飲む方は「ドリップ中にコーヒーが詰まる問題」に直面したことはないでしょうか?

おもに抽出後半、ドリッパー内の水面がなかなか下がらず、抽出が終わる気配がしない、あの現象です。

もちろんぼくもありますし、コーヒーを淹れる人なら遅かれ早かれ誰もが経験する問題だと思います。萎えますよね。

この「コーヒーが詰まる問題」が発生したコーヒーの味は、

渋みや苦味が強く感じられる傾向にあります。

雑な言い方をしてしまえば、ほとんどの場合"マズい"コーヒーになります。

詰まる原因は、コーヒーを挽いたときに発生する微粉です。

抽出過程でその微粉がドリッパーの底へと沈み、

ペーパーフィルターの目には見えない繊維の隙間を塞いでしまうことで、抽出スピードを遅らせるのです。

微粉によってフィルターが詰まると、

行き場を失った水は、より抵抗の少ないエリアへと流れようとするため、

コーヒー層のなかに偏った水路が形成され、不均一に抽出された美味しくないコーヒーができあがります。

当記事では、「抽出中にコーヒーが詰まる4つの原因と解消方法」を紹介します。

これらの原因を理解し、そして避けることができれば、コーヒーをもっと美味しく楽しめるようになるはずですよ!

- 詰まる原因❶ 「粉を動かし過ぎている」

- 詰まる原因❷「コーヒーの挽き目が細かすぎる、もしくはグランダーの性能が悪い」

- 詰まる原因❸ 「ペーパーフィルターのチョイス」

- 詰まる原因❹ 「ステンレス製のKalita Wave Dripper」

- まとめ

詰まる原因❶ 「粉を動かし過ぎている」

詰まる原因の1つ目は、粉を動かし過ぎることです。

「コーヒー粉は動かすと雑味が出るから、動かさないようにそっと注ぐのは常識でしょう!」

なんて考えもあると思います。

深煎りに関していえば、そうかもしれません。

ただし、成分を引き出しにくい浅煎りのコーヒーに関しては、むしろ逆だったりします。

粉を積極的に動かしてあげることでコーヒーの成分を引き出す力を強めることができたり、

均一に成分を引き出す作用が働いたりと、

実は粉を動かすことにも美味しくコーヒーを淹れられるようになるメリットがあります。

この抽出中にコーヒー粉を動かすスキルは撹拌(カクハン)と呼ばれます。

撹拌についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

したがって、必ずしも「粉を動かすこと=悪いこと」ではなく、撹拌には大きなメリットもあります。

しかし粉を動かすことで微粉が底へ沈みやすくなるというデメリットもあり、

それが「詰まり」の原因に直結するため、撹拌もやり過ぎには注意が必要なのです。

ちなみに、T-falの電機ケトルややかんから、直接太い湯を注いでドリップする方もいるかもしれませんが、そうすると粉が暴れて微粉が沈み、詰まりやすくなります。

ですので、そういう方は細い湯を注げるものに移してから、ドリップするようにしましょう。

注湯をコントロールすることで粉が動きすぎることを防ぎますので、

詰まり対策には間違いなく有効です。

詰まる原因❷「コーヒーの挽き目が細かすぎる、もしくはグランダーの性能が悪い」

初心者が陥る「コーヒーが詰まる問題」は「コーヒーを細かく挽き過ぎていること」が根本的な原因の一つであることもよくあります。

「細か過ぎるのかな?」と思ったら、グランダーの挽き目を1~2メモリ「粗く」することはまず試してみるべきことでしょう。

また、最近ではさまざまなコーヒーレシピがオンライン上で共有されていますが、

そのレシピは通常、レシピの提案者が使用しているグラインダーとあなたの使っているグラインダーが同等な性能であることが前提条件です。

レシピの提案者の使用しているグラインダーは通常、挽き目がそろっており、発生する微粉が少ないため、問題なく細かく粉砕できます。

ところが、初心者が扱っていることも多いブレードグラインダーやセラミック歯のグラインダーを使用した場合は、おそらく同じ結果を得ることはできないでしょう。

それらのグラインダーで挽かれた豆の粒度は均一ではなく、何よりも微粉を多く発生させるため、抽出中に詰まるリスクを高めるからです。

なので性能の良いグラインダーを買いましょう!

とオススメしたいところですが、

それなりにお値段しますので、そう簡単にはいかないのも良くわかります。

もし高性能ではないグラインダーを使って美味しくコーヒーを淹れたいのであれば、

コーヒーをお湯に浸けて成分を引き出すようなシンプルな抽出方法がオススメです。

原理はお茶の抽出方法と一緒ですね。

これに関してはハリオスイッチという器具の使い勝手がよく、オススメです。

ペーパーと粉をセットし、お湯を注いで、放置。

あとはレバーを押せば勝手に抽出完了です。

もしくは、「あくまでドリップにこだわりたい!」というのであれば

コーヒーを粗挽きにして、粉量を増やすというのも試してみる価値のある解決方法かと思います。

粗挽きにすることでコーヒーから引き出せる成分は少なくなり、薄い液体ができあがってしまいますが、

粉量を増やしてその薄さをカバーするというアイデアです。

微粉も減らすことができるので、詰まりにくくもなりますね。

この抽出理論でいうと、

ハンドドリップの世界大会で優勝した粕谷バリスタの「4:6メソッド」という

粗挽きを活用したレシピがとても良いと思います。

「誰でも美味しくコーヒーを淹れられるレシピ」と粕谷バリスタ自身がおっしゃってましたが、

実際にぼくもハンドドリップ初心者だった頃はよく利用させていただきました。

挽き目を粗めに調整しても詰まりが解消されないようなら、

先述の通り、粉を動かさないようにゆっくりと注いでみましょう。

詰まる原因❸ 「ペーパーフィルターのチョイス」

ぼくも最近まで知りませんでしたし、世間ではもっと知られてないのでは..と思うことが、

ペーパーフィルターが抽出に及ぼす影響の大きさです。

「コーヒーが詰まる問題」の原因は、

コーヒーの微粉がペーパーフィルターの繊維の隙間を埋めてしまうことと冒頭で説明しましたが、

この詰まりやすさはフィルターペーパーの繊維構造によって結果が大きく変わります。

天文物理学者であり、コーヒーブロガーでもあるJonathan Gagneが、

フィルターペーパーの繊維構造の違いやその抽出結果について、科学的な視点から詳しく解説していましたが、とても興味深い内容でした。

また、バリスタの世界大会で優勝経験があり、今もなお世界のコーヒー業界を牽引する存在であるJames Hoffman氏は、YouTubeで「ハリオ社のV60ペーパーフィルターの違い」による比較検証を行なっていましたね。

ハリオ社の同型フィルターでも生産された工場によって繊維構造に違いがでるそうで、

抽出時間は最大50秒も差が出たという驚きの結果でした。

(漂白ペーパーでこんなに種類あったんかい!というのも驚き)

コーヒーの抽出において、「詰まりにくい」ということは、「湯が比較的均一に抜けている」ことを意味しており、偏った抽出(チャネリング)の影響を受けにくくなります。

したがって、ペーパーを選ぶ際は「詰まりにくいもの」を選ぶのが最適解であるように思います。

ちなみに、ぼくも自宅でハリオ社のペーパーフィルターと、CAFEC社のアバカ ペーパーフィルターの違いが知りたくて比較検証を行なってみましたが、

アバカのほうが10秒ほど早く落ち切る結果になりました。

飲み比べてみると、アバカのほうが味の骨格が鮮明でスッキリとした飲み心地になっていました。

気になる方は試してみるとおもしろいかもしれません。

詰まる原因❹ 「ステンレス製のKalita Wave Dripper」

実はKalita Wave Dripperのステンレス製のモデルは、

他のドリッパーよりも詰まりやすいとされています。

コーヒーのドリップ中に、水やコーヒーの重みで沈み込んだペーパーフィルターが、Kalita Waveの3つ穴の排水口のいずれか、もしくは全てを塞ぎ、排水スピードを遅らせてしまう現象です。

これはドリッパー底の凹凸が浅すぎるために発生するようです。

ぼくも過去に原因がわからず混乱していたことがありました。

Kalita Waveの三つ穴のうち、

— tabikura (@tabikuralog) 2021年2月17日

いつも一つからしか液体が出てない気がして、水平器でチェックしてみたが、そんな傾いてるわけでもなかった。

なんでえ pic.twitter.com/hmMVMcfNDU

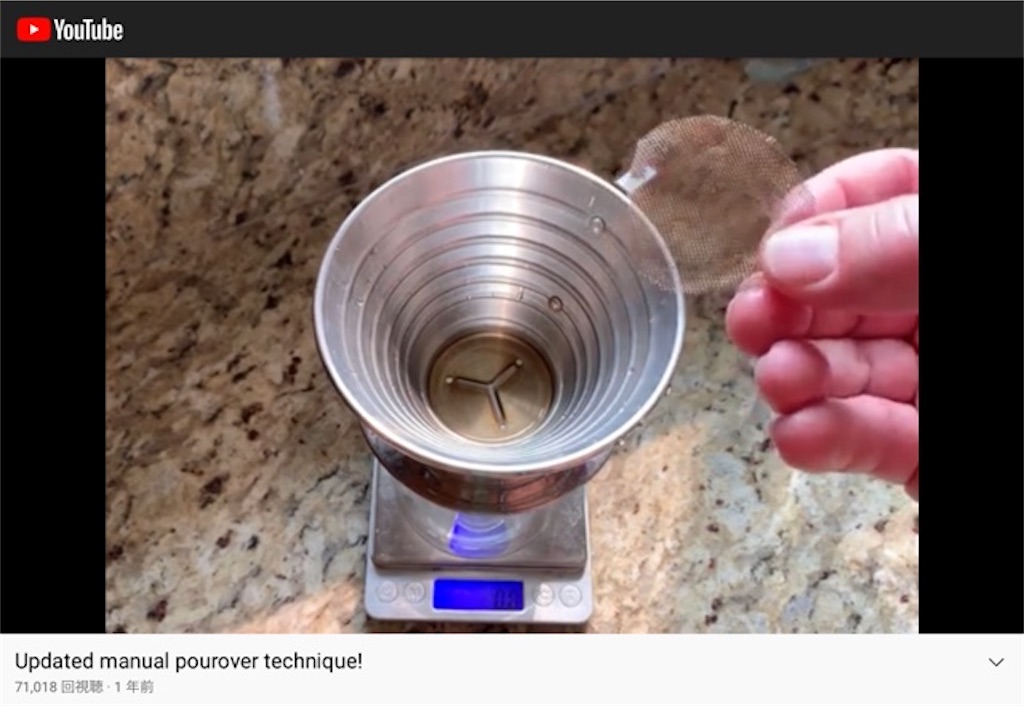

この解決手段として、コーヒー業界のオピニオンリーダーであるScott Rao氏は

丸く切り取った茶漉しを、Kalita Waveドリッパーの底へ敷くことで、排水口が塞がるのを予防する方法を彼のYouTubeで紹介していました。

これはぼくも試してみましたが、たしかに抽出スピードの遅れが解消される結果を得ることができたので、すぐに試せる手段としてはよいのではないでしょうか。

ちなみにもっと良い根本的な解決方法としては、

Kalita Waveのステンレス製の代わりに、セラミック製やガラス製を使うことです。

セラミック製/ガラス製のKalita Waveはステンレス製とは底の構造が異なり、

詰まりにくく設計されています。

ぼくも比較検証してみましたが、やはり湯抜けが速い。

何より詰まりにくいので、渋味を感じにくいですし、より挽き目を細かく調整できるので、

甘味も引き出しやすくなりました。

もしKalita Waveの購入を検討されているなら、ステンレス製よりもセラミック製/ガラス製をオススメします。(値段も安いし)

まとめ

以上、コーヒーがドリップ中に詰まる問題と解消法4つでした。

余談ですがコーヒー豆によっても詰まりやすいものがりまして、

エチオピアのコーヒーなんかは特に詰まりやすいです。

理由として、エチオピアの豆は密度が高く、硬いため、

コーヒーを挽く際に、刃で「カット」されるよりも「潰れる・砕ける」に近い形で粉になるため、微粉を多く発生させてしまうようですね。

上記の方法を試してもなかなか難しいと感じる方は、

いっそコーヒー豆をお店で挽いてもらって、粉で買うほうが美味しく飲めるかもしれませんね。

ということで、今日は以上です。

「おもしろかったよー」って人はコメント欄や、InstagramとかTwitterからリアクションしてもらえると、今後もブログを続ける励みになります。

それでは良いコーヒーライフを!

こんな記事も書いてます。

◎忖度なしで書いた、おうちバリスタに大人気のグラインダーレビュー

◎動画あり。tabikura考案の「蒸らし+一投」の簡単レシピ。

◎「Google検索3年ずーっと1位」の読まれまくってる記事。静電気対策はこれでOK。