"コーヒー抽出時、粉は動かさないようにお湯を注ぐべし"

そんな風にコーヒーの淹れ方を習った方もいると思いますが、

実はコーヒーによっては、粉を動かしてあげたほうが美味しくコーヒーを淹れられることがあります。

粉を積極的に動かすスキルを撹拌(アジテーション:agitation)と呼びますが、

粉を動かす/動かさない、それぞれのメリットとデメリットを理解し、

読者の方が撹拌のスキルを上手に使い分けできるように解説します。

第一章:撹拌のメリット

まず撹拌のメリットは2つです。

①コーヒーの抽出効率を高めることができる

②抽出の均一性を高めることができる

撹拌のメリット1 :コーヒーの抽出効率を高める

「抽出効率を高める」を簡単に言えば、

撹拌によって一粒のコーヒー豆から引き出せる成分の量を増やせるということです。

引き出せる成分の量が増えると、甘みを伴った複雑な風味やコクをコーヒーから感じとりやすくなるというメリットがあります。

(一方で、成分を引き出しすぎると渋味や舌がザラつくようなネガティブな要素を感じやすくなるというデメリットもあります)

撹拌のメリット2 :抽出の均一性を高める

撹拌によってコーヒーの層をMIXし、全体にまんべんなくお湯を行き渡らせることで、偏ったエリアの抽出を避けることが可能です。

水がよく行き渡っているエリア、そうではないエリア...といった

場所ごとの抽出の差を減らすことができれば、味わいのバランスが良くなり、

渋味を伴った過抽出のコーヒーになるリスクを減らすことができます。

撹拌による「抽出効率up、均一性up」の背景

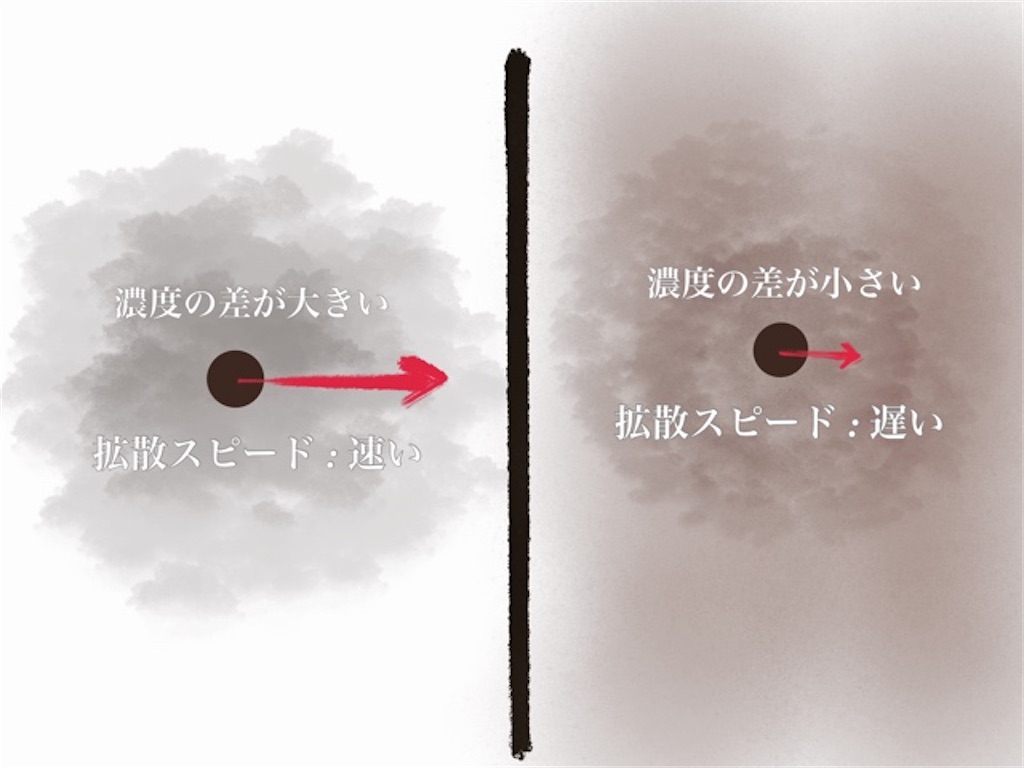

抽出時、コーヒーの成分は水に溶け出していきます。

抽出が進むにつれ、「コーヒーのまわりの水」はそのコーヒー自体から抽出された成分によって濃縮されていき、

それに伴って抽出速度は遅くなっていきます。

抽出が進む➚につれて抽出速度が遅く➘なる理由:

コーヒーのまわりの水が濃縮されることによって、

コーヒーと水の間の濃度の差が小さくなり、

それに伴って拡散速度も遅くなるため。

これは浸漬法だけではなく、透過法でも働く原理原則です。

「コーヒーの科学」という本で、亘部氏が主張する段理論というのがありました。

段理論とは、

透過法において、注がれた水はコーヒー層を進む過程で濃縮されていき、

底部では"コーヒーと水"の濃度差が小さくなるため、

コーヒーから水への成分の移行が起こりにくくなるという理論

【コーヒーの層が移動しないことが前提条件】

2023年、天文物理学者のJonathan Gagneによる検証でも、

「コーヒー層の下へ行くほど、抽出率は低くなる」という結果が出ていましたので、

亘部氏の主張と合致していました。

したがって、コーヒーのボトム層を撹拌することで抽出効率を高めるというのは、理に適っている話なんですね。

また同時に、撹拌をすることでエリアごとの抽出の偏りもなくすことができるので、

抽出不足のスポットを残したまま抽出を完了することを防げたり、

過抽出のスポットを減らすことができるメリットがあるのです。

第二章:撹拌のデメリット

一方で撹拌のデメリットは次のとおりです。

やり過ぎることでドリップ時にコーヒーが詰まりやすくなり、マズいコーヒーになる

撹拌によってコーヒーがマズくなる理由として、以下の流れがあります。

1. コーヒーの粉を動かす(撹拌する)

2. 細かい微粉がコーヒー層の最深部へと沈む

3. 微粉が排出口やペーパーフィルターの繊維のスキマを塞ぐ

4. 行き場を失った水は、流れのよい、抵抗の少ないスポットを流れる

5. コーヒー層の中に流れの良いエリアと悪いエリアが形成される

6. 水の流れが良いエリアでは、その水路に沿ったコーヒーの粉から成分が過剰に抽出され、渋味を伴ったマズいコーヒーになる

つまり、撹拌には

「フィルターを詰まらせる→過剰抽出による渋みを発生させる」

というデメリットがあるのです。

まとめますと、

撹拌には均一な抽出を狙えるのと同時に、不均一な抽出のリスクを高めるというジレンマがあるため、

「撹拌をすれば絶対にコーヒーが美味しくなる!」という話ではありません。

しかし、メリットもデメリットもある撹拌の特徴を理解し、上手に使いこなせるようになれば、

コーヒー1杯の味を自分好みにデザインしやすくなると思います。

第三章:3種類の撹拌

これまで撹拌の役割と、その働きについて解説しました。

ここからはその方法を説明します。

撹拌には、大きく分けて3つの方法があります。

その1: お湯を注ぎながら、湯の勢い(乱流)によってコーヒーを撹拌させる方法

その2: 蒸らし後に、手を使って撹拌(スピン)させる方法

その3: 注湯完了後に、同じく手を使って撹拌(スピン)させる方法

それぞれ具体例を見てみましょう。

その1:乱流

[動画は"Barista Hustle Japanから引用"]

こちらは、水の勢いによって、コーヒー層を撹拌する方法です。

抽出不足に陥りがちなコーヒー層の下部にまで純水を送り、均一な抽出を促す働きをします。

一定の注湯のスピードと高さを保ち、垂直に水を注ぎ入れることが、

効率的でコーヒー層を深く撹拌するのにとても重要だとされます。

詳しくは 天体物理学研究者ジョナサンのコーヒーブログ、

Coffee Adastraの「ケトルから注がれる水の物理学」にて説明されています。

ジョナサンによると、ベストな注ぎの高さは、

液面の水が飛び散る音(ジョボボ..というしぶき)が聞こえ始める位置から、やや下のポジションです。

この高さから垂直に水をコーヒー層へ注ぎ入れることで、

撹拌を最大化させる最も良い結果を得ることができたということです。

ただし

・ケトルのネック部分の構造によって撹拌の結果が大きく変わる

・微粉の量によっては注ぎの高さや流量を調整する必要がある

とも書いてあるので、自分のグラインダーやケトルの性能を確認しながら、"良い塩梅"を探る必要がありそうです。

ちなみに最近見た動画で、東京で有名な浅煎りの名店「Glitch」のバリスタさんが、

この撹拌ドリップをやっているのが印象的でしたね。

【外国人が大行列】いま日本のコーヒーが人気な理由 2023/10/8 OA - YouTube

その2:蒸らし後のスピン

ドリッパーを手で持って、グルグルと遠心力を使って回し、コーヒーの層をかき混ぜる撹拌方法です。

コーヒー業界の教育分野を牽引するScott Rao氏によって広められたことにより"ラオスピン"とも呼ばます。

ここでの目的は、全てのコーヒーを確実に濡らすことです。

蒸らし時にドライスポット(乾いたエリア)を残さないことで、

次からの注湯で起こりうる不均一な抽出のリスクを減らすことができるというメリットがあります。

サードウェーブコーヒーが流行して以来、主流であったスプーン撹拌よりも有効とされています。

その3:仕上げのスピン

注湯後、仕上げのスピンの目的は以下の2つです。

1. コーヒー層に遠心力を与えることで不均一な抽出が発生している経路をリセットする

2. コーヒーベッドを平らにすることで最後まで均一な抽出を狙う

最終章:まとめ

以上、撹拌の解説でした。

撹拌は浅煎りのコーヒーに応用されるイメージがありますが、

その理由の一つとして、深煎りと浅煎りの抽出効率の差にあります。

焙煎された豆は、内部にたくさんの空洞がありますが、

浅煎りになるほど空洞の数が少ないので、「空洞の数が少ない=表面積が小さい」ということで、その表面積の小ささが、成分を取り出しにくい原因となっているようです。

逆に、深煎りは空洞の数が多く、成分を取り出しやすい構造になっているため、

深煎り文化が根付いている日本で、"粉を動かさないように抽出するのが良い"というのは理にかなったアドバイスだといえます。

しかし、浅煎りの抽出においては、撹拌によって抽出効率を高めてあげるような一手間がやはり必要だと思うので、この記事で紹介したスキルを是非試してみてください。

また、「撹拌をするとコーヒーが美味しくなくなった」と結論付けた話を聞くことがありますが、

前述の通り、微粉の移動によって抽出を詰まらせてしまった結果とも考えられますし、

抽出効率が上がったことで、単純に美味しい濃度帯から外れてしまったことも要因として考えられますね。

ですので、撹拌の特性を理解すれば抽出を更にコントロールもできるようになると思いますので、

是非、今日ご紹介した撹拌のスキルを試してみてください。

また、不均一な抽出(チャネリング)を解説した記事や、

撹拌を使ったコーヒーの淹れ方を解説した記事も書いているので、よろしければ読んでみてください:)

Twitter(@tabikuralog)ではコーヒーのことつぶやいてます。

参照文献など

IG Live chat with Jonathan Gagné! - Scott Rao